NISA「ニュース」

国債の利回りが1%台に、「金利のある世界」での資産運用法

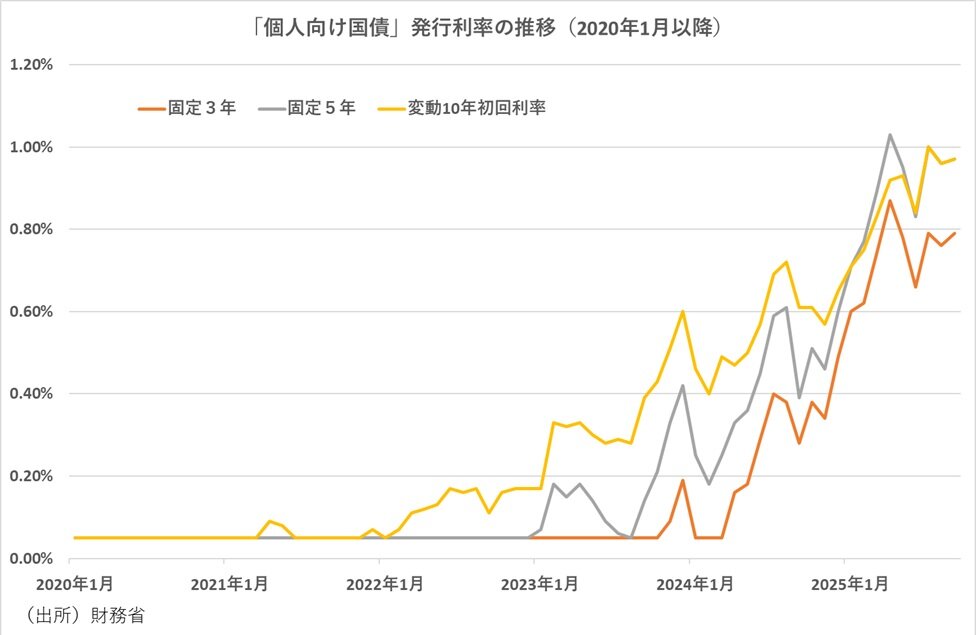

8月に募集されている「個人向け国債」の表面利率は満期までの期間5年で固定金利0.97%(税引き後0.77%)、3年で0.79%(同0.62%)。「新窓販国債」の金利は5年で1.0%(同0.79%)、10年で1.5%(同1.19%)だ。日銀が今年1月に政策金利を17年ぶりとなる0.5%に引き上げて以来、着実に「金利のある世界」への歩みが続いている。国債の利回りが3年~5年間程度で年1%台という水準になってくると、資産形成の手段の1つになるのではないだろうか。「リスクがなくても年1%の利回りはある」という世界では株式ファンドに期待されるリターンの水準も一段と高いものが求められるようになる。また、「日本だけがゼロ金利」ではなくなると、為替市場でも「円安が当たり前」ではなくなる。これまでのように、「『オルカン』や『S&P500』を買っていれば間違いない」と言い切ることは難しくなる。国内株式も主要指数である「TOPIX(東証株価指数)」や「日経平均株価」が史上最高値を更新する株高局面にある。「米国株式一択」から、より視野を広げて投資する資産を選ばなければならない時代に移ってきた。

投資信託に対する資金流出入の状況をみると、2024年1月にスタートした「新NISA」によって火が付いた「オルカン」や「S&P500」への集中人気が、2025年には分散化してきていることがわかる。2024年8月、2025年4月にあった株価急落は、株式市場の価格変動率の大きさを嫌でも意識させる効果があった。そのため、「純金(ゴールド)」への投資も活発になった。また、「インベスコ 世界厳選株式」や「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」などのアクティブ運用型の株式ファンド、そして、「半導体株」や「高配当株」、あるいは、AI(人工知能)技術を応用したロボット・アドバイザーを使ったグローバル資産分散投資のファンドなどにも資金が向かうようになっている。2025年8月になって国内株価の史上最高値更新や中国の上海総合指数が2015年8月以来10年ぶりの高値に進んだことから、国内株式や新興国株式にも目が向き始めることになるかもしれない。

一方、日銀が政策金利を1%の水準に向けて利上げの機会をうかがっていることに対し、米国は高く上げた金利水準を引き下げる機会を探している。米国の政策金利の水準は4.25%~4.5%という水準にあり、国内の0.5%とは絶対的な水準に違いがあるために常にドル高・円安に働く力はあるものの、金融政策の方向性はドル安・円高を向いている。政策金利が動くタイミングや動く幅の違いによって、今後の為替は神経質に動くことが考えられる。米国株式など海外資産への投資は、為替変動によって思わぬ資産価値の変化が起こる可能性がある。

また、2018年1月にスタートした「つみたてNISA」や2024年1月スタートの「新NISA」をきっかけに投資を始めた人が、「最初は試しに」と毎月1万円の積み立て投資に取り組んだ場合、2018年1月スタートであれば7年半の歴史があり、毎月1万円の積み立て投資でも元本は90万円になっている。投資金額が大きくなればなるほど、「とりあえずオルカン(または、S&P500)」とだけ言ってはいられなくなるのではないだろうか。SNSの体験談等を参考にして投資を始めたとしても、投資経験が重なるほどに、資産の内容に違いが出てきて「自分はどうすればよいのか?」という疑問に突き当たる人もいるだろう。証券会社や銀行のアドバイザーと相談しながら投資に向き合うことが選ばれるかもしれない。単純に手数料の高い低いだけではなく、アドバイスの内容によってサービスが選ばれる時代が見えてきた。

投資先進国である米国では、401k(企業型確定拠出年金)で積立投資をした結果、資産規模が大きくなると、アドバイザーに手数料を支払ってでも資産形成や管理のアドバイスを受ける人が少なくない。米国ではIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)が証券会社に所属するアドバイザーの数倍の規模で活躍する市場がある。日本においては2026年4月に投資信託協会と日本投資顧問業協会が合併し「資産運用業協会」が発足する。「資産運用立国」の実現に向けてアドバイザーの市場を整備していくことも重要な取り組みになってこよう。

「金融の正常化」や「金利のある世界」という当たり前の状態が戻ってくるとともに、資産運用の成功は「長期・分散投資にある」という当たり前の原則が意識されるようになってきた。固定金利のある商品から価格変動の大きな商品まで、さまざまな商品群の中から、自身の投資目的にかなった商品を選んで投資することが当たり前にできるよう、商品の特徴やリスクなどについて知識を増やすようにしていきたい。

最新記事

- 株価の史上最高値で「オルカン」など株式インデックスファンドの上昇続くが上昇率で「ゴールド」にも注目(2025/9/03 17:30)

- 国債の利回りが1%台に、「金利のある世界」での資産運用法(2025/8/20 17:30)

- 「S&P500」史上最高値でインデックスファンドに変化、高配当株式にも注目を(2025/8/06 17:30)

- 「eMAXIS Slim」の「オルカン」と「S&P500」が利用者500万人突破も目立ち始めた格差(2025/7/23 17:30)

- 株価波乱で浮かび上がった「オルカン」の分散効果、ランキング上位に「ゴールド」や「インド株」も(2025/6/04 17:30)

- 根強い「オルカン」人気、ランクダウンの「FANG+」はパフォーマンスで見直しも(2025/5/08 17:30)